Com estreia na 12ª Mostra Ecofalante de Cinema, documentário da Aliança em Defesa dos Territórios e parceiros apresenta impacto nos territórios indígenas por quem sente a violência na pele

Com estreia marcada para 4 de junho em São Paulo, na 12ª Mostra Ecofalante de Cinema, o documentário Escute, a Terra foi Rasgada, realizado pela Aliança em Defesa dos Territórios e parceiros, propõe um mergulho na luta e no pensamento dos povos Kayapó, Yanomami e Munduruku contra o garimpo ilegal em seus territórios.

Dirigido por Cassandra Mello e Fred Rahal, ele conta com gravações realizadas entre 2021 e 2022 e depoimentos de lideranças dos três povos, os mais impactados pelo avanço da exploração ilegal de ouro na Amazônia.

Têm presença confirmada na sessão de estreia as lideranças indígenas da Aliança em Defesa dos Territórios Davi Kopenawa Yanomami, Beka Munduruku e Maial Paiakan Kayapó.

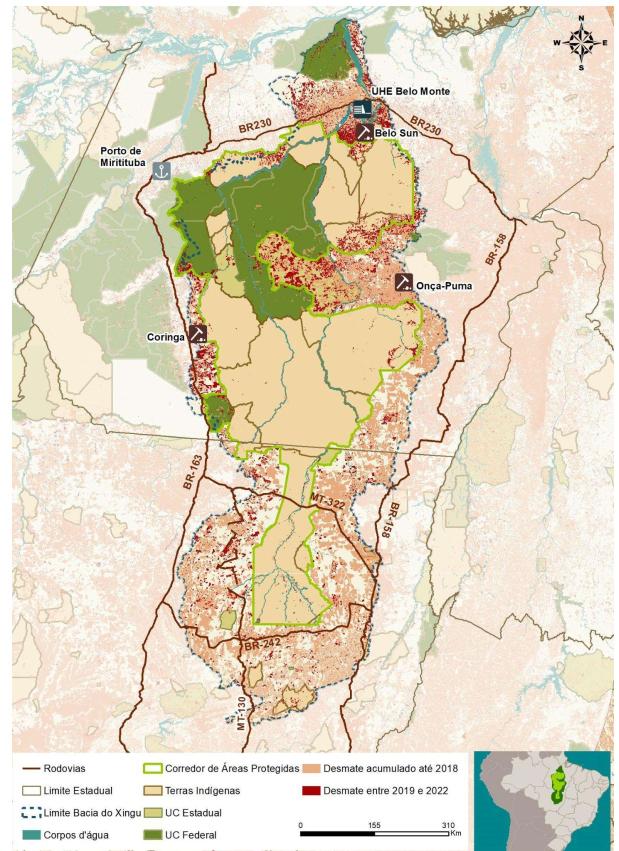

Segundo o dossiê "Terra Rasgada: como avança o garimpo na Amazônia brasileira”, lançado pela Aliança em março, o garimpo nestas Terras Indígenas disparou 495% entre 2010 e 2020.

A invasão garimpeira nessas regiões provoca danos socioambientais devastadores, como o desmatamento, a poluição dos rios, a contaminação por mercúrio, a disseminação de doenças – dentre elas a malária –, além de ataques violentos de garimpeiros.

Além disso, sem ter como manter seus modos de vida, que se baseiam na caça, na pesca e na agricultura de coivara, os indígenas sofrem com a insegurança alimentar e a desnutrição infantil. No início do ano, imagens de indígenas Yanomami vítimas da crise humanitária no território rodaram o mundo e estimularam ações do governo federal para combater o garimpo na região.

O dossiê da Aliança ainda explica os mecanismos que promovem o avanço do garimpo ilegal, altamente mecanizado e capitalizado, e aponta as fragilidades institucionais da cadeia do ouro que favorecem a atividade, listando uma série de medidas para combatê-lo.

Saiba mais: Dossiê inédito explica avanço do garimpo na Amazônia

Em depoimento ao filme, lideranças históricas como Davi Kopenawa, Megaron Txucarramãe, Tuíre Kayapó Mẽbêngôkre, Alessandra Korap Munduruku e O-é Paiakan Kayapó contam sobre os impactos da exploração desenfreada da floresta, como a contaminação de rios e solos, o aumento da violência e criminalidade na região, além das ameaças ao modo de vida, à cultura e à espiritualidade de seus povos.

“Você, jornalista, escute isso. Você tem que divulgar para todo mundo. Você tem que divulgar o que eu falo. Minha fala tem que aparecer todo dia, todo mês no jornal. Você tem que mostrar minha fala para esses brancos que querem madeira, que querem garimpo, que ainda não me conhecem. Vocês vão divulgar minha fala para todo lugar, espalhar por aí, para as pessoas conhecerem, respeitarem a floresta, respeitarem a terra, e respeitarem nossos corpos", diz Tuíre Mẽbêngôkre, liderança histórica do povo Kayapó na luta contra os impactos ambientais da construção da então denominada Usina Hidrelétrica Kararaô.

A Aliança em Defesa dos Territórios surgiu após a publicação de uma carta-manifesto por nove organizações indígenas desses territórios durante o acampamento Luta Pela Vida, em agosto de 2021 (saiba mais abaixo). O documentário inclui registros de encontros da articulação, que se desenvolveu ao longo do ano seguinte nos territórios Munduruku e Kayapó, e da celebração de 30 anos da demarcação da Terra Indígena Yanomami, realizada em maio de 2022.

“Se a terra-floresta estiver seca, se estiver moqueada, se estiver queimada, nós não existimos. Se a floresta estiver padecendo, eu também sofro. Se a floresta apodrece, eu também fico com feridas, com cicatrizes. Se a floresta queimar, minha pele fica também enrugada”, explica o xamã Yanomami, Davi Kopenawa.

A produção traz elementos da cultura e do cotidiano dos povos Kayapó, Yanomami e Munduruku, revelando sua força, suas belezas e potências, e evidencia os impactos que o garimpo ilegal imprime nos três territórios.

“No meio de nós não deve prevalecer qualquer tipo de individualismo. Devemos lembrar que temos o mesmo sangue, o mesmo rio, a mesma floresta. E esta é nossa região munduruku a qual defendemos. É isso que queria enfatizar, a fim de contar a todos. É assim que tem que ser, tanto no Baixo Tapajós, no Médio e no Alto Tapajós. Todo mundo tem que falar em uma só voz e uma só decisão coletiva. Isso será a nossa força”, afirma o cacique Juarez Saw Munduruku, na Terra Indígena Sawré Muybu.

Os diretores Cassandra Mello e Fred Rahal lembram que, desde a primeira reunião, as lideranças estabeleceram o que deveria fazer parte da narrativa, e destacam a importância da narração, feita de forma pessoal e predominantemente em línguas maternas, para que o filme exerça um papel político importante na sensibilização e mobilização pela defesa dos direitos dos povos e territórios indígenas.

Sobre a Aliança em Defesa dos Territórios

Em agosto de 2021, durante o acampamento Luta Pela Vida, em Brasília, lideranças das Terras Indígenas mais afetadas pelo avanço do garimpo ilegal se juntaram para escrever um documento que expressasse publicamente o seu repúdio à atividade garimpeira — considerada “uma doença que os brancos estão trazendo para dentro dos nossos territórios”.

A carta-manifesto foi assinada por nove organizações indígenas: Hutukara Associação Yanomami, Instituto Raoni, Instituto Kabu, Associação Bebô Xikrin do Bacajá, Associação Floresta Protegida, Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn, Associação Indígena Pariri do Médio Tapajós, Hwenama Associação dos Povos Yanomami de Roraima e Associação Wanasseduume Ye’kwana.

Desse encontro, nasceu a proposta de constituir uma aliança entre os Kayapó, Yanomami e Munduruku, para fortalecer as lutas que cada um desses povos promove em defesa de suas terras. A articulação se desenvolveu ao longo de 2022, em ações promovidas conjuntamente por lideranças desses povos nos territórios, em grandes mobilizações nas capitais e, ainda, internacionalmente. A publicação do dossiê e o documentário Escute: a terra foi rasgada fazem parte dos esforços promovidos pela iniciativa.

Serviço

Itaú Augusta | R. Augusta, 1475 - Consolação, São Paulo - SP

04/06 - Domingo, 17h - Sala 3 - Seguido de debate com lideranças

09/06 - Sexta, 20h - Sala 3

14/06 – Quarta, 19h - Sala 4

Casa de Cultura Municipal M'boi Mirim

Casa M'boi Mirim | Av. Inácio Dias da Silva - Piraporinha, São Paulo - SP

06/06 – Terça – 17h

Circuito SPCINE

Olido | Av. São João, 473 - Centro Histórico, São Paulo - SP

07/06 – Quarta, 14h

Biblioteca Roberto Santos | Rua Cisplatina, 505 - Ipiranga, São Paulo - SP

08/06 – Quinta, 17h

CEU’s

08/06 – Quinta, 17h

Confira a programação completa no site da Mostra Ecofalante.

Ficha Técnica

Título: Escute: a terra foi rasgada

Direção: Cassandra Mello e Fred Rahal

Produção: Teia Documenta e Aliança em Defesa dos Territórios

Ano: 2023

Duração: 1h 28 m

Apoio

Conselho Político da Aliança em Defesa dos Territórios: Dário Kopenawa Yanomami, Alessandra Korap Munduruku, Maial Paiakan Kayapó, Júlio Ye’kwana, Ademir Kaba Munduruku, Doto Takak-Ire Kayapó

Associações: Hutukara Associação Yanomami, Associação Indígena Da’uk, Instituto Kabu, Associação das Mulheres Yanomami Kumirãyõma, Associação Indígena Pariri, Associação Floresta Protegida, Associação Wanasseduume Ye’kwana, Instituto Raoni

Instituições Parceiras: Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil

Apoio: Environmental Defense Fund (EDF)

Carregando

Carregando