Indígenas querem que medidas garantam o direito às Terras Indígenas Krenak de Sete Salões (MG) e Guyraroká (MS)

“Um povo foi expulso do território. Um povo foi aprisionado, feito de cobaia como macabro experimento da ditadura. Atacaram nossa cultura em seu íntimo que é a nossa língua. Proibiram nossos ancestrais de se comunicarem, de realizarem rituais, de dançarem e de festejarem conforme a nossa tradição”. Assim, Geovani Krenak rememorou as intensas violências cometidas contra seu povo no período da ditadura.

O depoimento de Geovani Krenak ocorreu durante a sessão da Comissão de Anistia no dia 2 de abril, que reconheceu e pediu perdão pelas graves violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro contra o povo Guarani Kaiowá da Terra Indígena Guyraroká e o povo Krenak, vítimas de perseguição, tortura, trabalho forçado, prisões e deslocamentos compulsórios.

A Comissão de Anistia foi criada em 2002. Vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, tem o objetivo de reconhecer e reparar os danos causados pela ditadura militar. Desde sua fundação, esta foi a primeira vez que foram admitidos pedidos de reparação coletiva, graças a uma mudança regimental de 2023. As ações, propostas pelo Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, haviam sido indeferidas pelo governo Bolsonaro.

Agora esses dois povos indígenas adquiriram o status de anistiados políticos e, entre outras recomendações da Comissão, viram a demarcação de suas terras ser reconhecida como uma forma efetiva de reparação.

Krenak

Dentre as violações aos direitos humanos do povo Krenak durante a ditadura estão a criação da Guarda Rural Indígena (Grin) e o Reformatório Krenak, criado dentro do território indígena para operar como um campo de concentração, submetendo ao menos 94 indígenas de 23 povos a todo tipo de violações, arbitrariedades e torturas, como a prisão no “cubículo”, uma espécie de solitária onde eram mantidos com água escorrendo do encanamento dia e noite.

Depois da extinção do Reformatório, em 1972, o povo foi retirado à força de sua terra – que tinha sido demarcada oficialmente desde 1920 – e levado para a fazenda Guarani, no município de Carmésia (MG), onde também funcionava um local de detenção indígena. A expulsão dos Krenak pelo Estado tinha o objetivo de disponibilizar a Terra Indígena Krenak para a instalação de empreendimentos econômicos e para doação a fazendeiros.

Guarani Kaiowá

No caso da TI Guyraroká, o Estado removeu as famílias guarani kaiowá de seu território como parte de uma política de colonização, que exterminou e desagregou comunidades inteiras com a introdução de doenças e com violência física, exercida pelos fazendeiros com a conivência do Estado, além de violências simbólicas com o objetivo de promover apagamento étnico, expondo os indígenas às mais diversas formas de preconceito e exploração, desconhecendo e desrespeitando seus modos de existência.

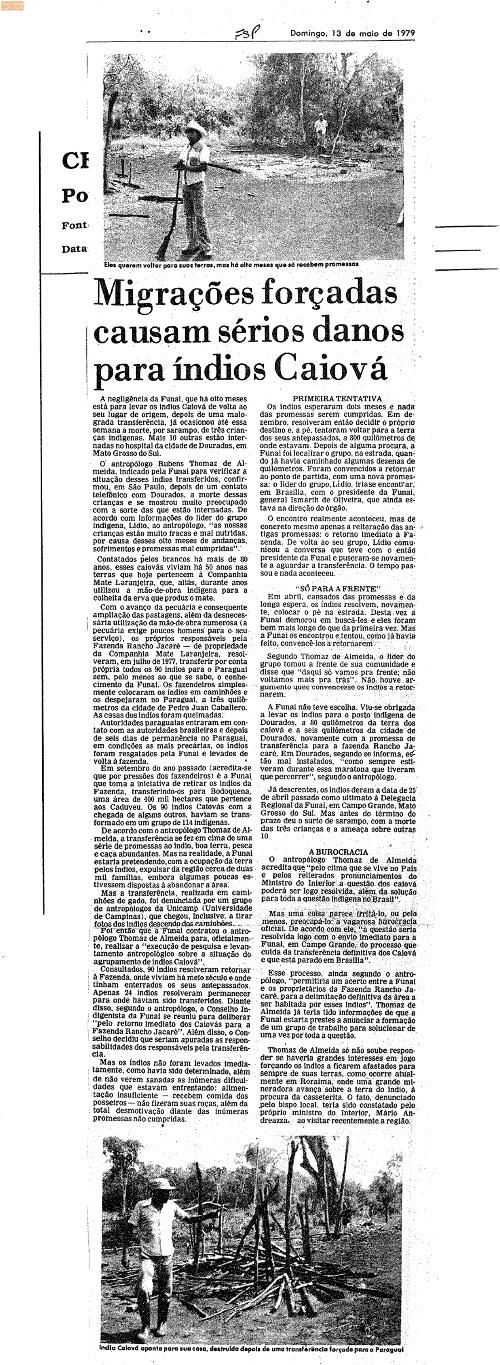

A partir da década de 1940 até ao fim década de 1980, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), e depois a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) trabalharam sistematicamente para expulsar, remover e confinar os indígenas Guarani Kaiowa das vastas áreas que tradicionalmente ocupavam para pequenas reservas determinadas pelo governo. As terras, antes habitadas por eles, foram vendidas e alienadas como propriedades privadas para fazendeiros e colonos, cuja posse foi legitimada por títulos de propriedade emitidos pelo próprio Estado.

A expulsão violenta dos indígenas de seus territórios impossibilitou a continuidade de suas atividades econômicas, principalmente agrícolas, culturais e espirituais. Hoje, os indígenas de Guyraroká vivem à espera da demarcação de suas terras.

“Se um prédio de Copacabana fosse desocupado e as pessoas colocadas num caminhão de gado e levadas a 400 km dali, nós teríamos filmes, nós teríamos memoriais, toda uma série de lembranças para que um fato tão terrível como esse nunca mais ocorresse na nossa sociedade. Nós fizemos isso sistematicamente com os povos [indígenas] aqui e nada, nem do ponto de vista jurídico, foi considerado importante”, afirmou o procurador Marco Antonio Delfino de Almeida, responsável pelo pedido de anistia ao povo Guarani Kaiowá.

O procurador ressaltou a importância de que o Estado avance na implementação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV). “Essas remoções forçadas são uma demonstração desse racismo estrutural que nós até hoje temos em relação às populações indígenas, então uma comissão indígena da verdade tem o papel de fazer com que essas memórias mais dolorosas tenham o devido endereçamento e a devida reparação”.

O julgamento aconteceu um dia após o marco de 60 anos do golpe cívico-militar e dez anos após o lançamento do Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que revelou crimes brutais e o assassinato de ao menos 8.350 indígenas pela ditadura.

“De 1979 até 2014, esta foi a primeira vez que o Estado Brasileiro criou um documento que reconhece a perseguição e morte em relação aos povos indígenas”, diz Maíra Pankararu, advogada e conselheira da Comissão responsável pelo caso de Guyraroká. Ainda que o capítulo temático sobre indígenas na CNV tenha sido um marco, Maíra afirma que o Estado brasileiro levou muito tempo para reconhecer e incluir os povos indígenas na chamada Justiça de Transição.

Anteriormente, apenas indenizações individuais haviam sido feitas, como foi o caso dos 14 indígenas do povo Aikewara, da Terra Indígena Sororó, no Pará, que tiveram esse reconhecimento do Estado Brasileiro em razão das brutalidades impetradas durante a Guerrilha do Araguaia, quando seu território foi invadido por militares e foram submetidos a torturas, privações de água, comida e sono.

Recomendações à União e seus órgãos em relação ao povo Krenak

- - Demarcação da Terra Indígena Sete Salões, território dos Krenak;

- - Criação de programas de assistência psicológica continuada;

- - Iniciativas voltadas à cultura e o incentivo das práticas tradicionais no território;

- - Criação de um Grupo de Trabalho para discussão e formulação de proposta de lei que inclua os povos indígenas como destinatários de reparações econômicas, sociais e culturais;

- - Implementação de um Centro de Memória para que não sejam esquecidas as violações aos direitos dos povos indígenas no país e no Estado de Minas Gerais.

Recomendações à União e seus órgãos em relação ao povo Guarani Kaiowá

- - Assistência médica semanal, por equipes multidisciplinares de saúde indígena;

- - Efetivação de estudo epidemiológico para verificação de agravos à saúde em decorrência à exposição de resíduos agrotóxicos;

- - Assistência médica na área de saúde mental, especialmente para redução de traumas decorrentes dos processos de remoção forçada;

- - Construção de posto de saúde, com disponibilização de remédios pelo Sistema Único de Saúde (SUS);

- - Reconhecimento das Terras Indígenas;

- - Acesso à energia elétrica;

- - Construção de casas comunitárias, tendo em vista que a maioria vive em barracas de lona; áreas de lazer e de estudo, entre outros.

“Queremos é apenas ter direito ao nosso território sagrado”

“Por que esses homens ficam vigiando a gente? Por que não pode falar a língua? Por que não pode dançar e cantar?”. Era por meio desses questionamentos que Dona Djanira, liderança krenak, tentava compreender o confinamento do seu povo a partir da criação do Reformatório Krenak em seu território.

Vivendo atualmente à espera da demarcação da Terra Indígena Krenak de Sete Salões, foi a reza de Dona Djanira que deu início ao julgamento que trouxe a anistia política para o povo Krenak. Na sessão, ela narrou as diversas violações de direitos humanos que testemunhou ao longo de sua vida. "Nosso povo sofreu muito, muito. Até hoje nós sofremos”, lamentou.

Geovani Krenak, liderança vereador na cidade de Resplendor (MG), cresceu ouvindo na voz de anciões como seu avô as histórias do período definido por ele como de muito sofrimento. Geovani conta que o dito reformatório era na realidade uma experimentação criada pelos militares, onde se aprisionavam indígenas de diferentes povos de forma arbitrária e ilegal. “Esses mesmos parentes, deslocados dos seus territórios sagrados, foram também disciplinados e empregados no trabalho forçado na Guarda Rural Indígena (Grin), onde se treinavam indígenas para funcionar como repressores e carrasco dos próprios indígenas”, complementou.

Foram justamente imagens da formatura da Grin, a milícia criada pelos militares e integrada por indígenas de diversos povos, que comprovaram o ensino de tortura na ditadura.

O registro captado em 1970 pelo indigenista Jesco Von Puttkamer foi encontrado em 2012 por Rodrigo Piquet, do Museu do Índio e transformado em um premiado curta-metragem. Outro documentário, dos cineastas indígenas Isael e Suely Maxakali, também recuperou o histórico da Grin e as entrevistas subsidiaram as investigações do MPF.

Antes das imagens recuperadas, foram relatos como os de Dona Djanira que ajudaram a preencher as lacunas deixadas pelas violências cometidas contra os povos indígenas durante a ditadura.

No período, Djanira recorda que nem mesmo as crianças eram poupadas, como no caso em que um garoto de apenas 9 anos decidiu ir pescar sem a permissão dos militares.

“A polícia foi lá, achou o menino e levou ele preso. Amarraram ele no cavalo e o cavalo foi atrás. Mas a gente não podia fazer nada. Se a gente socorresse a criança, iam prender a gente”, denunciou.

Em 1972, com o fim do Reformatório, os Krenak foram novamente expulsos de seu território e levados à Fazenda Guarani, no município de Carmésia (MG).

“O povo Krenak foi vítima da ganância dos tiranos e dos coronéis que dominavam os poderes regionais e locais, expulsando nosso povo para um segundo exílio. Fomos levados à força em paus de arara para a fazenda Guarani em Carmésia.

Ali, território longínquo, frio e distante do nosso rio Watu, nossos parentes foram novamente aprisionados, torturados e feitos de trabalhadores amplamente explorados”, rememorou Geovani.

As repetidas violências contra o povo Krenak foram reunidas e levadas ao Tribunal Russel II, em 1974. Sediado em Roma, o Tribunal tinha o objetivo de analisar e congregar as denúncias sobre os crimes ocorridos nas ditaduras instauradas na América Latina.

Os depoimentos dos Krenak e de outros povos levados ao tribunal foram sistematizados em um relatório, que se tornou uma peça essencial tanto para a construção do capítulo sobre povos indígenas da CNV, quanto para fortalecer os pedidos de anistia.

“Os indícios levantados relacionam esse reformatório aos centros de tortura, e portanto, as investigações deverão ser aprofundadas pelo Estado brasileiro”, apontou texto da CNV sobre o relatório.

O procurador da República Edmundo Antonio Dias Netto Jr., do MPF em Minas Gerais, foi o responsável por levar a demanda dos Krenak à Comissão, mas explica que a anistia política é apenas uma das três ações movidas pelo órgão pela reparação das graves violações de direitos desse povo.

Além dela, foram propostas uma ação civil pública em face da União e uma ação penal por genocídio contra Manoel dos Santos Pinheiro, o chamado Capitão Pinheiro – denunciado pelas violações de direitos humanos ocorridas no Reformatório Krenak, na Guarda Rural Indígena e na transferência forçada de indígenas para a Fazenda Guarani.

“Hoje se espera que possa haver também uma atuação preventiva como essa para que esses casos não voltem a acontecer. Essas ações têm um significado, cumprem uma função nesse sentido e tração, para que a gente possa superar esse passado de autoritarismo”, avalia o Procurador.

O fim da ditadura, no entanto, não significou o fim das opressões ao povo Krenak. A lama trazida pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em novembro de 2015, matou o sagrado Rio Watu (Rio Doce, na língua portuguesa), impedindo os Krenak a perpetuarem seu modo de vida.

Além disso, pós-ditadura, os interesses minerários e agropecuários na região, já fortalecidos, passaram a constituir a forte pressão contrária à demarcação da Terra Indígena Krenak de Sete Salões. Identificada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em 2023, a TI possui ao menos 18 processos minerários.

Em 2017, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), via assessoria jurídica, reuniu mais de 200 pessoas para falar sobre as consequências da demarcação do território para os produtores rurais da região.

“O que queremos é apenas ter direito ao nosso território sagrado, o Sete Salões, e o direito humano de vivermos a nossa vida conforme as nossas tradições”, defendeu Geovani.

“Guyraroka é Terra Indígena”

A jovem liderança Erileide Domingues não era nascida nos anos 1940, quando seus avós e bisavós viram os primeiros não indígenas chegarem a Guyraroka, mas conhece em detalhes a história de desterros vivida por sua comunidade. “O que o Estado fez, realmente, não tem um preço que nos livre de uma dor tão inabalável. Do tanto que já foi, o tanto que já morreu, o tanto que já foi sequestrado…”, lamenta.

Foi Erileide quem acompanhou os avós Tito e Miguela Vilhalva na sessão que conferiu o status de anistiado político coletivo para o povo Guarani Kaiowá. Habitando atualmente apenas 55 hectares dos mais de 11 mil identificados, delimitados e declarados pelo Estado como de ocupação tradicional indígena, os Guarani Kaiowá de Guyraroká ainda hoje lutam pelo direito de viver em seu tekoha – lugar em que se é. “Nós estamos aqui e o que pedimos realmente é que o Estado brasileiro reconheça que Guyraroka é Terra Indígena. É só isso que esperamos”, afirma Erileide.

“Quando você não considera juridicamente uma remoção forçada e essa remoção forçada um crime contra humanidade, você está dizendo que essas pessoas não são humanas”, afirma o procurador Marco Antonio Delfino de Almeida sobre a apreciação do pedido de anistia. “Então é muito simbólico, é muito importante que pessoas que sempre foram consideradas inferiores sejam tratadas finalmente como iguais. É simbólico ainda e a gente espera que isso se concretize, mas tem um valor extraordinário”, comemora.

Em 2014, o processo de demarcação da TI Guyraroká sofreu um grave revés, com a anulação de sua portaria declaratória pela 2ª Turma do STF, com base na tese do “Marco Temporal” – ignorando o longo processo de esbulho sofrido pelos indígenas. Segundo a advogada Carolina Santanna, que relatou o caso no livro Povos Indígenas no Brasil 2017-2022, essa anulação inédita pelo Judiciário é uma desconstituição dos direitos territoriais indígenas: “Seu Tito nunca foi ouvido no processo judicial que anulou sua terra”, denuncia.

“O primeiro aqui quem comprou foi Wilson Galvão, do tempo da guerra do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, então, ele deu pra poder tomar todo esse Mato Grosso, toda a terra do índio”, relembra Tito Vilhalva, em entrevista ao documentário “Tempo de Guavira”, em 2018.

As violações de direitos humanos não cessaram e, ainda hoje, a comunidade Guyraroká sofre com a falta de direitos básicos, como alimentação adequada e saneamento. Os ataques e ameaças à comunidade são recorrentes. Em 2019, toda a aldeia foi coberta por uma nuvem de agrotóxicos e cal, despejada por uma das onze fazendas que incidem sobre o território. O pó venenoso permaneceu na aldeia por quase uma semana, causando nos indígenas sintomas de intoxicação como dificuldade respiratória, diarreia, dores de cabeça e irritação da pele.

A exposição à aplicação de agrotóxicos é frequente. Cercados por plantações de cana, soja e milho, o veneno é pulverizado sem constrangimento por aviões e tratores a mando dos fazendeiros locais.

“Se na década de 1940 você tinha as armas e as balas de chumbo, que matam instantaneamente, hoje você tem as balas químicas, que matam da mesma forma só que demora mais tempo, né?”, alerta o procurador Marco Antonio Delfino de Almeida, autor do requerimento do MPF à Comissão.

O procurador argumenta que é preciso assegurar aos indígenas o direito à diferença e reconhecer seus modelos econômicos e de produção. “Isso também é importante ser reconhecido sob pena da gente repetir a história. Daqui a pouco o ambiente fica absolutamente inviável e a comunidade pode sofrer um processo de remoção silenciosa”, alerta Delfino de Almeida.

Carregando

Carregando